そもそも燃料サーチャージとは?

燃料サーチャージ、あるいは燃油サーチャージとは、燃料価格に応じた追加料金を別建てで徴収する制度だ。もともとは1970年代のオイルショック当時に原油価格高騰に対する措置として海運業界が導入したものとされる。

2000年代に入ると航空業界にも導入され、いまでは主に国際線を中心に定着している。航空機ではジェット燃料の市場価格をもとに燃料サーチャージが設定され、価格が下落した場合はゼロになることもある。

いっぽう陸運業界では、軽油価格の高騰などから国交省が2008年に「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を策定。これに基づきトラック運送での燃料サーチャージの導入が始まった。

しかし、同年に全日本トラック協会(全ト協)が行なったアンケートによると、軽油価格高騰分のコストを一部分でも荷主に転嫁できていると答えた企業は全体の55.9%に留まった。

とりわけ、「全く転嫁なし」とした企業は保有台数101台以上では23.7%であったのに対し、20両以下では56.8%だった。トラック運送の8割近くを占めるとされる中小企業の大半は、燃料サーチャージや価格交渉とは無縁の取引環境であった。

なお、燃料費が高騰したにも関わらず、下請けの運送会社と充分な協議を行なうことなく従来通りの運賃を据え置いた場合、独占禁止法や下請法に違反する可能性がある。

その後も国交省などが燃料サーチャージの導入促進に向けた取り組みを行なっているが、交渉力の弱い中小企業での導入は進まず、2022年には全ト協が「燃料価格が1円上がるとトラック業界全体で約150億円負担が増えます」という荷主・一般向けに理解を求めるインターネット広告を行なっていた。

今般の告示を踏まえると、トラック運送における燃料サーチャージの周知や制度理解はある程度進むだろう。今後は運送会社が自社の経営状況を分析した上で運賃交渉に臨む姿勢が重要となる。「2024年問題」を乗り越え持続可能な物流を実現するため、中小企業といえども積極的に荷主と交渉していく覚悟が問われることになりそうだ。

燃料サーチャージの計算方法

そのトラック運送における燃料サーチャージの計算方法だが、解釈通達から告示(令和5年国交省告示第147号)に代わったものの、内容に大きな変更はない。大雑把にいうと、燃料消費量に燃料の上昇額を掛けて算出したサーチャージを別建てで請求するというものだ。

国交省告示による、より具体的な計算方法は次のようなものだ。

まず、標準的な運賃の原価計算においては燃料費を100円としていることから、燃料サーチャージの告示においても基準価格を100円に設定した。実際に燃料サーチャージを導入する際は、運送会社が自社の運賃設定に係る原価計算において基準とした燃料費を基準価格とすることが望ましい。

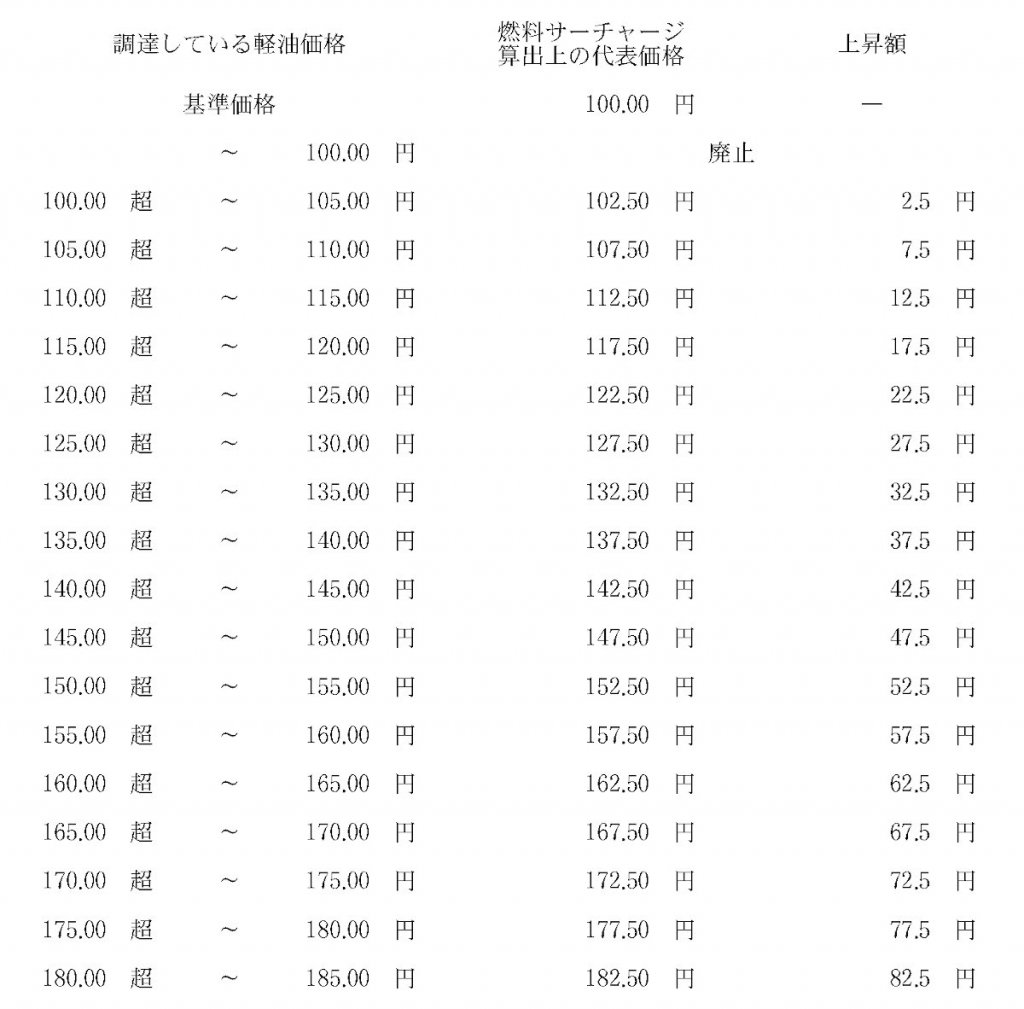

サーチャージ改定の刻み幅を1L当たり5.0円とし、この幅を超えて軽油価格が変動した時点で翌月から燃料サーチャージ料金を改定する。また、基準価格である1L当たり100.0円を下回った時点で、翌月からサーチャージを廃止(0円)とする。

料金の計算式は、「距離(km)÷燃費(km/L)×上昇額(円/L)」だ。端数(小数点以下)は円単位に切り上げる。

距離制運賃の場合、距離は走行距離となるが、時間制運賃の場合は平均走行距離を採用する。小型車の場合「50km(4時間制)/100km(8時間制)」、中型・大型・トレーラの場合、「60km(4時間制)/130km(8時間制)」とする。

燃費は、小型車(2トン車)、中型車(4トン車)、大型車(10トン車)、トレーラ(20トンクラス)など車型ごとに車両燃費を「○○km/L」と定める(○○の部分は各運送会社が設定する。ちなみに全ト協の昨年の広告では大型車で「3.3km/L」となっている)。

燃料価格の上昇額の算出においては、まず燃料サーチャージ算出上の代表価格を、基準価格に刻み幅の0.5倍を加算した額とする。例えば調達価格が「100円超~105円」なら100.0円に2.5円(刻み幅である5円の半分)を足した102.5円、「135円超~140円」なら137.5円だ。

この代表価格から基準価格である100.0円を引いて、1L当たりの燃料価格上昇額とする。先の例の場合、それぞれ2.5円と37.5円となる。告示では「180円超~185円」までの上昇額テーブルを示しているが、軽油価格が185円/Lを上回った場合も5.0円/Lの幅で代表価格および上昇額を算出する。

コメント

コメントの使い方