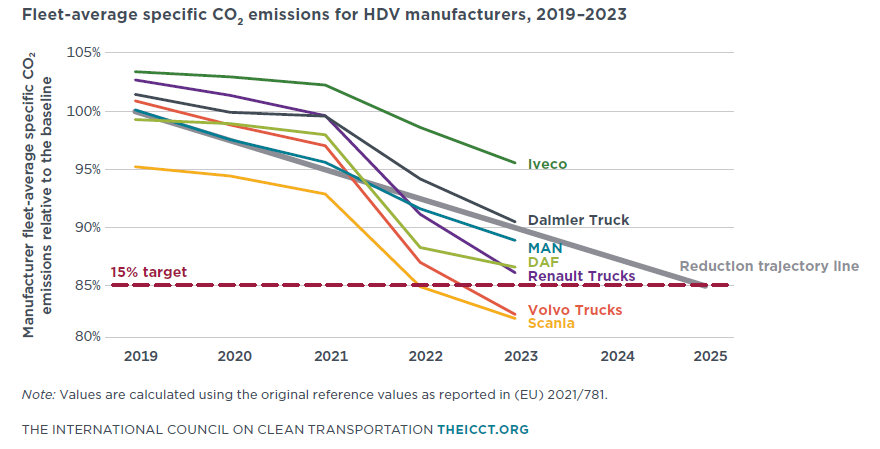

欧州は大型車によるCO2排出削減目標を定めており、2025年度目標が未達となったトラックメーカーに対しては史上初めてペナルティを課すことにしている。

このたび国際クリーン交通評議会(ICCT)が公開したレポートによると、大手メーカー7社中5社が達成する見込みとなっているが、残りの2社については更なる努力が必要としており、排出を超過したトラックメーカーに対する懲罰的な炭素税の徴収が現実味を帯びてきた。

文/トラックマガジン「フルロード」編集部

グラフ/The ICCT

写真/Scania CV AB・AB Volvo・DAF・Renault Trucks・MAN Truck & Bus・Daimler Truck・Iveco

史上初の罰則付き削減目標

欧州連合(EU)は大型車(トラック・バス)に対するCO2の排出削減目標を定めている。2025年の目標値は、2019年比でマイナス15%だ。その後も基準年ごとの目標値が定められており、2030年にマイナス45%、2035年にマイナス65%、2040年にマイナス90%などとなっている。

欧州トラックメーカーは対象となる期間に登録された新車について、フリート平均のCO2排出量を目標値以下にすることが義務付けられ、達成できなかったメーカーにはペナルティとして罰金が課される。

CO2の排出超過によるトラックメーカーへの罰金は史上初めての制度で、排出量に応じて徴収するいわゆる「炭素税」とともに、他国の制度設計にも影響を与える可能性がある。

EUは大型商用車を9つのサブグループに分け、それぞれに目標となる基準値を設定している。このサブグループと各グループの平均走行距離・積載量などからシミュレーションツールによりメーカーの平均CO2排出量を計算して、目標オーバーなら罰金を支払うという制度となる。罰金額は超過分のトンキロ当たりのCO2排出1グラムにつき4250ユーロで、場合によってはかなりの金額になる可能性がある。

初めてペナルティが導入される2025基準年の対象期間は2025年7月1日から2026年6月30日だ。登録車両の排出パフォーマンスは欧州環境機関(EEA)が発表しているが、これまでに発表されているのは2024年6月まで。つまりICCTのレポートは2025基準年まで「あと2年」時点でのものだ。

大きなグループに属しているほうが有利に?

その大型車CO2排出削減目標だが、「柔軟性」のためにいくつかの操作が認められている。

その一つが、基準年より前(今回の場合、2019~2024年)に達成した「クレジット」の累積だ。2019年の排出基準(100%)と2025年の基準(85%)を直線で結び、このラインを下回った部分をクレジットとして累積し、2025年の排出量と累積クレジットを相殺することが認められている。

つまり早期に省燃費エンジンを投入し、他社より排出の少なかったメーカーはその分のクレジットを活用できるわけだ。

また、ゼロエミッション車(ZEV=バッテリーEVや燃料電池トラックなど)の販売比率に応じて最大で3%相当の控除が認められる。これは販売したZEVによる排出削減効果とは別に計算されるので、BEVの販売を増やせば計算上のCO2排出量は2重で減る。

さらに、メーカー間での車両の移管も認められている。同一グループに属する(親会社が同じ)メーカーの場合、いっぽうの販売した車両を、もういっぽうの販売分とすることができ、グループ内であれば車両の移管は自由だ。例えばルノーとボルボ、スカニアとMANなど同一グループのメーカーは、車両移管を通じてグループとしてのCO2排出量を調整することができる。

車両の移管は、別のグループに属する場合は最大5%相当分まで認められる。例えば、内燃機関だけで目標を達成したメーカーが、販売比率の5%に相当するZEVの販売分を別のメーカーに移管することが可能だ。この取引においてメーカー同士で金銭のやり取りが行なわれることも認めている(事実上の排出権トレード)。

後述する通り、目標未達となりそうなメーカーはグループに属しておらず、より大きなグループに属するメーカーのほうが有利な制度となっている。

加えて、最大5%相当分までは繰り越しが可能だ。つまり2025年に達成できなかった分についてペナルティを支払わず、2029年までの将来の累積クレジットにより相殺を目指すことができる。ただし、次の基準年(2030年)以降への繰り越しはできない。

コメント

コメントの使い方