高速道路を走る長距離大型トラックのトランスミッションは12段というギア段数が一般的。今は時代が進化し、自動変速機が普及しているが、ひと昔前のドライバーは、こうした多段トランスミッションをマニュアルで操作していたというから驚きだ。

一体なぜ大型トラックには多段トランスミッションが採用されるのか? その理由をトラックに造詣の深い多賀まりお氏が徹底解説する!!

文/多賀まりお 写真/三菱ふそうトラック・バス、トラックマガジン「フルロード」編集部

※2022年9月12日発売「フルロード」第46号より

多段化が進む理由

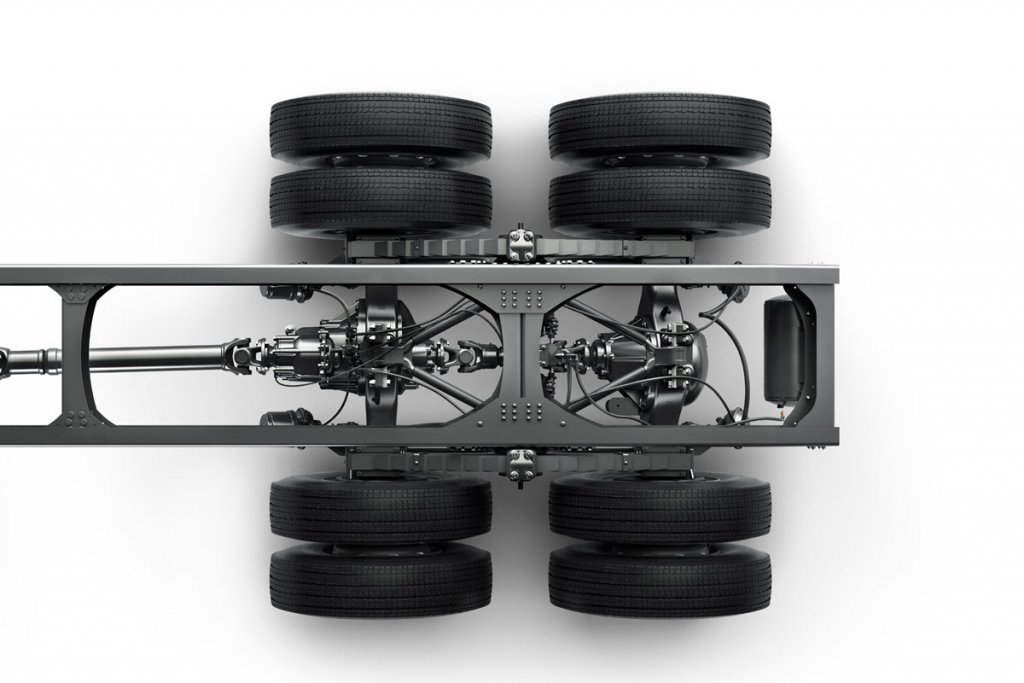

厳しいディーゼル排出ガス規制に対応しながら高効率を追求する最新の大型車用ディーゼルエンジンは、小ボア×ロングストローク型の燃焼室に低回転域からの高過給を組み合わせた低回転高トルク型の特性を持つ。

現行車の中核である8.8〜10.8L級エンジンの最大トルク発生回転数は950〜1200rpm、最高出力は1600〜1800rpmといったところ。常用する回転数はひと世代前のエンジンに比べて500回転以上低く、燃費が良いとされる回転域も1300〜1500rpmあたりとなっている。

このため組み合わせる変速機が通常の7段だと、それを超える回転数まで引っ張ってからシフトアップしないと変速後に回転数が落ちすぎ、とりわけ低いギア段ではスムーズな再加速が得にくくなる。

最新世代の大型車用エンジンの高い省燃費性能や動力性能は、7段ではなく、12段あるいは16段といった多段変速機との組み合わせによって発揮される。そうした変速機を主眼に設計されていると言ってもいいだろう。ギア段の数を増やす目的は、各段が近接したギア比を持つ「クロスレシオ化」と、一番低いギア段から一番高いギア段までのギア比の幅が広い「ワイドレンジ化」である。

クロスレシオでは変速してもエンジン回転数の変化が少なく、トルクバンド内に回転数を保つことができる。ワイドレンジ化は、低い発進段のギア比によって小排気量過給エンジンで不足する発進時のトルクを補完し、高い最高段のギア比によって高速巡航時の低回転化〜省燃費性能の向上をもたらす。

コメント

コメントの使い方