トラック関連の事情も昔と比べてずいぶん変わってきました。

前回は、ベテランドライバーの尾山ママに昭和のトラック事情を書いてもらいましたが(9月9日)、今回は中堅ドライバーの鰻さんに平成のトラック事情を綴ってもらいました。

平成なんて令和の1つ前の時代なのに、今とは隔世の感あり。「平成も遠くなりにけり」でしょうか。

文/中堅ドライバー鰻さん、写真/フルロード編集部、ナビタイムジャパン、長野潤一

*2025年6月発行トラックマガジン「フルロード」第57号より

普通免許で8tまで運転できた時代

昔と今と変わったことといえば、やはり自動車免許制度ではないでしょうか。自分は18歳で普通免許を取りました。4t車に乗れる「旧旧免許」といわれるやつで、「中型車は(8t)に限る」の記載がある免許の最後のあたりでした。

数年後に免許改訂があるとのことだったので、20歳で大型免許も取得しましたが、大型免許の教習は当時の「最小の大型車」である中型増トンの6t車でした。取得時に20歳だったので「21歳までは特定大型・政令大型は乗れないから気をつけろよ」と言われました。

今は免許制度が細かいし複雑だし、免許取得費用も高額になっているので、これもトラックドライバーを目指す若者が減っている一因かもしれません。

2022年5月から特例講習を受ければ19歳から大型免許取得できるのはいいのですが、準中型からステップアップして大型免許を取る際、いきなり12mの大型車は大変だと思います。

自分は中型増トンで大型免許を取得したので、実際の仕事で12mの大型に乗った時はでかく感じました。そのあたり、実車で講習できるのはよいと思います。

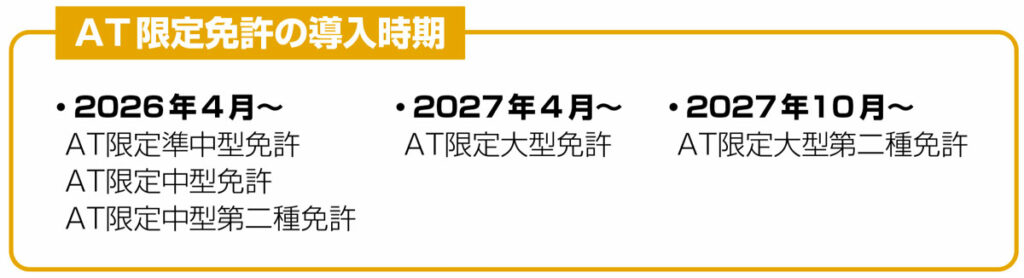

また、2026年以降、大型・中型にも「AT限定免許」が順次導入予定とのこと。実際にトラックのAT車が増えています。

ただ、会社規模が大きく、車両更新が早い会社だとAT限定でも採用・対応できるとは思いますが、現場的にはまだMT車の多い会社が大半だと思います。これが免許取得率の向上やドライバー不足の解消につながるかは疑問です。

トラック・車両に関しては、やはり今の新しいトラックのほうがいいですね。昔は積み荷が重たい時、クラッチワークがうまくないとミッションが壊れたりすることもあるので、運転技量が必要でした。

トラックにAT車が登場した当時はいろいろと問題もありましたが、年々改良されて今はAT車が標準で、MTはオプションだったり、設定されてないモデルもあるくらいですから、まさに隔世の感ですね。

トラックもずいぶんと変わった

最近はハイルーフが標準化されて、車内も広々していて快適です。オーディオも、昔はAMラジオのみの時代もありましたが、今はBluetoothやAUXでスマホと接続して音楽などを流せたり、ディスプレイオーディオの車両もあります。

あとはアフターサービスでしょうか。昔はクルマが故障したら、何が悪いか、どう壊れているかを会社に説明して指示を仰いだり、場合によっては、自分で直せるよう工具やスペアパーツを持っていったりしましたが、今はオンラインサービスでトラックが故障しても故障個所・必要な部品、どこで止まっているかなどの情報はディーラー側もリアルタイムで確認できるようになりました。

すぐにロードサービス等で対応してくれるなど、アフターサービスが良くなってクルマに詳しくなくても困らない時代ですね。まあ、コンピュータ管理となったことで、簡単にいじったりできない部分もありますが……。

携帯・スマホの普及で、連絡はいつでもどこでもできるようになりました。最近では、倉庫の入場予約や呼び出しも携帯でやるところが多く、無いと仕事になりません。

通信環境がよくなったので、デジタコも通信型が主流になり、事務所にわざわざデータカードを持っていくこともなくなり、日報も電子化してスマホで提出できるようなシステムを導入している会社もありますね。

昔は行くエリアの紙の地図(自分は「スーパーマップル」でした)を持っていて、場所やルートを調べていましたが、ネットで地図が見れるようになり、ストリートビューでどこから入れるとか道幅もわかるので、調べるのは楽になりました。

カーナビも「トラックカーナビ」ができ、紙の地図ではわからないトラックが通れない道を除外してくれたりと、大変便利になりました。

コメント

コメントの使い方運送会社には日本道路公団から共通プレートが発行され通行料金に応じた割り引きが受けれるので

高速道路の割り引きが無いのは間違い。