コンバージョンとは、転換、変換、変化を意味する英単語だが、転じてコンバージョンEVとは、クルマからエンジンやトランスミッションなどを取り外し、電動機に交換してEV化する改造方法のこと。

ヤマトモビリティなど3社が発表したコンバージョンEVトラックは、長期間使用された中古トラックをベースに、新車代替とは異なる低コストな電動化手段を提供するもの。決して派手ではないが、EVトラックの普及を促進する新たな選択肢として注目される。

文/トラックマガジン「フルロード」編集部、写真/ヤマトモビリティ・フルロード編集部

※2025年6月発行トラックマガジン「フルロード」第57号より

コンバージョンEVトラックの概要

今回のコンバージョンEVトラックは、ヤマトモビリティ&Mfg. (=ヤマトモビリティ&マニファクチャリング/以下ヤマトモビリティ)、IAT、SBSホールディングスの3社が戦略的技術提携を結び、共同で開発に取り組んできたもの。

SBSグループで使用された中古の1.5t積キャンター(ディーゼル)をベースにEVコンバージョン化した車両は、すでに改造認可申請(複数台申請)が正式に認可され、車両ナンバーを取得。今回ナンバーを取得した2台のうち1台がSBSグループに納車された。なお、量産・量販を前提とした小型トラックのコンバージョンEVの認可は日本では初である。

ヤマトモビリティでは、中国メーカーの技術コンサルタント業務などを行なっているIATとの連携により、中国製の競争力あるEV部品で中古トラックをEVに改造し、新車メーカーとは異なる手法で日本のEV市場の活性化に取り組むとしている。

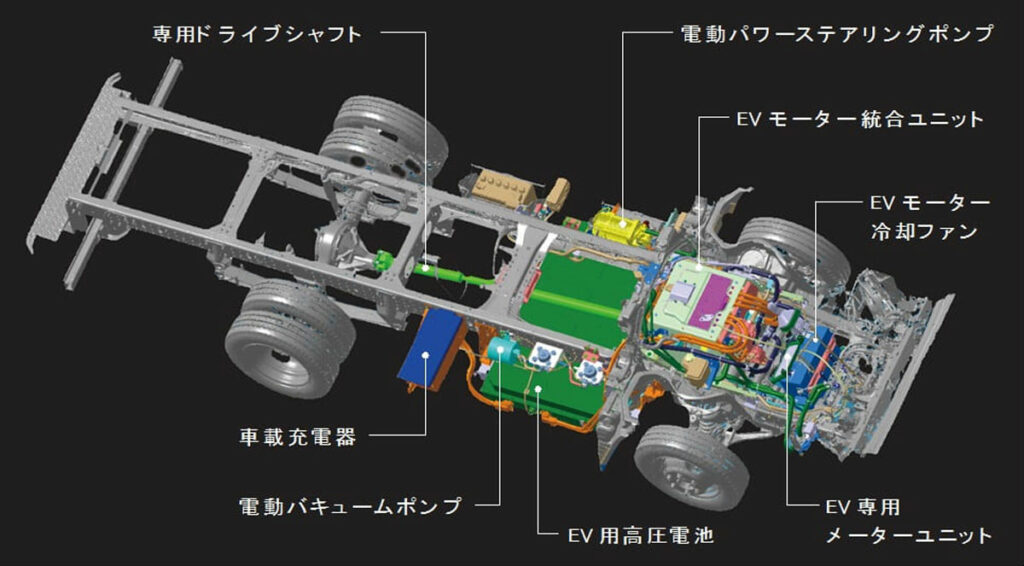

コンバージョンの際には、エンジン・ミッション・プロペラシャフトをEVモーター・専用シャフトに置き換え、取り外した燃料タンク・排気マフラーのスペースに走行用バッテリーや電動ポンプ等を配置。

交換部品を極力少なくすることで、同型の新車と比較して約3分の1の費用で導入することができることがコンバージョンEVトラック最大の特徴である。

なおEV化部品については、コストの安い中国製部品の中からIATが良質なものだけを厳選。EV部品の制御ユニットのみIATが日本の要求品質に合わせて新規開発している。

コンバージョンEVトラックのモーターは、定格出力50kW/最大出力110kW、最大トルクは330Nm。またバッテリーは、容量41.86kWhのリン酸鉄リチウムイオンのバッテリーパックを1基搭載し、1充電当たりの航続距離は約100kmほど。充電は、普通充電のほか急速充電のCHAdeMOにも対応する。

ちなみに、コンバージョンEVトラックにはJEMY(=ジェミィ/ジャパニーズ・エレクトリック・モビリティ・バイ・ヤマトの略)というブランド名が付けられている。

ヤマトモビリティに聞いたコンバージョンEVトラックの実際

では、今回のコンバージョンEVトラックをもう少し深掘りしていこう。ヤマトモビリティの鈴木昭寿代表取締役CEO執行役員、柳井克之CTO(EV事業部)に話を聞いた。ちなみにお二人は大手自動車メーカーの出身で、クルマにも業界にも詳しく、中国滞在経験もある。また、柳井氏はIATにも5年以上在籍していたという。

——まずは、IATとヤマトモビリティの会社の概要や開発の経緯について聞いた。

IATというのは、中国を代表する自動車開発請負事業者になります。実は日本と縁があり、そもそもは愛知県を拠点に優秀な日本人エンジニアを中国自動車メーカーに指導者として派遣していた人材派遣会社を起源とする日本発祥の会社になります。また、IATの会長である宣奇武氏は、日本の大学で自動車工学を学び、日系大手の自動車会社でエンジン開発設計を経験してきた日本通です。

彼は以前から「中国市場の小型トラックEVの構成部品を活用したEVコンバージョン事業を日本で展開したい」「IATが開発したEV部品群で日本の遅れている自動車の電動化を促進し、自分を育ててくれた日本の産業界に少しでも恩返しをしたい」というアイデアを持っておりました。

自動車開発請負業者であるIATにとって、日本の大手メーカーは顧客です。日本で完成車販売事業を自らが始めることは、日本の顧客と同じ土俵に立つことも意味しており、そのアイデアを実現するには日本のパートナー企業が必要だと考えていました。

いっぽうでヤマトモビリティ&Mfg.株式会社の前身であるヤマト・インダストリー株式会社は、それまでは物流用カゴ台車や樹脂成型製品を手掛ける創業80年超の老舗企業ではありましたが、近年の日本での製造業衰退を受け、100年企業として存続するには業態転換が必要であると考えており、今後の日本の成長分野の一つとしてEV関連事業への進出を検討していました。

ある縁から両社は交流を始め、お互いの思惑が一致したことで、2022年10月に両社は戦略的資本提携の契約を締結するに至りました。

その後、両社で共同開発を進めていた中古トラックコンバージョンEVの先行試作車がSBSグループの鎌田代表の目に留まり、SBSグループがラストワンマイル配送に活用し代替時期を迎えつつあった1.5tトラック群のEVコンバージョンを共同で進める運びとなりました。

そのトラック群がキャンター1.5tであったことから、EVコンバージョンキット量産第一号の照準をキャンター1.5t用に定めて開発を進め、現在に至ります。

——コンバージョンEVトラックが新型EVトラックの約1/3の価格で導入できるというのは非常にインパクトがあるし、最大のセールスポイントだと思うが、この狙いは?

価格設定は非常に重要です。まずそのベースとなったのは元々のディーゼルトラックの新車の価格で、大体600万〜700万円しますけど、これを下回ることを重要視しました。

中古ベースのコンバージョンEVトラックなら500万円程度、こんな値段で買えてしまうと、これは非常に大きなメリットになるだろうと……。言い換えればそれがお客さんにとって最初のモチベーションになると思っていまして、そういう意味では価格精査を非常に重要視しました。

なおかつ補助金も付けたら本当にお客さんが持ち出すお金って少なくて済みます。それとメンテナンスコストですね。トラブルメーカーであるエンジンとかトランスミッションを外し、その代わりにバッテリーやモーターを載せていますが、そうするとほとんどメンテナンスフリーに近い状態になる。結果的にメンテナンスコストも大きく下げることができます。

なおかつ環境税というものが2027年から導入されようとしています。CO2の排出量に関して、ディーゼルエンジンのトラックからEVに替えることによってCO2が激減するわけで、これによって支払うべき税金も減らすことができます。

そういうメリットを実際の数値の上で実感できたとき、経営者の方は「なるほどこれはEVにしてよかったな」ということになるのではないでしょうか。もちろん、乗っていただければ「静かでクリーンでいいね」というのはドライバーの方を中心に実感してもらえばいいなと思っています。

コメント

コメントの使い方