大成ロテックと日野自動車が次世代道路技術の早期実装を目指した取り組みを開始した。

国内の民間企業では初となる大成ロテックの「舗装評価路」が完成し、自動運転機能を搭載した日野自動車の大型トラック5台による24時間連続稼働を行なう。これにより舗装の耐久性を短期間で評価するとともに、自動運転技術と運行ノウハウの習得を目指すという。

文/トラックマガジン「フルロード」編集部

写真/日野自動車

自動運転トラックで次世代道路の開発を効率化

大成ロテック株式会社と日野自動車株式会社は、2025年2月6日、次世代道路技術の早期実装に向けた取り組みを開始したと発表した。道路の「舗装」評価に自動運転トラックを活用するというものだ。

大成建設グループで道路舗装などを手掛ける大成ロテックは、道路のカーボンニュートラルや舗装の長寿命化など、日本の社会課題解決に資する舗装技術を早期に社会実装することを目指している。

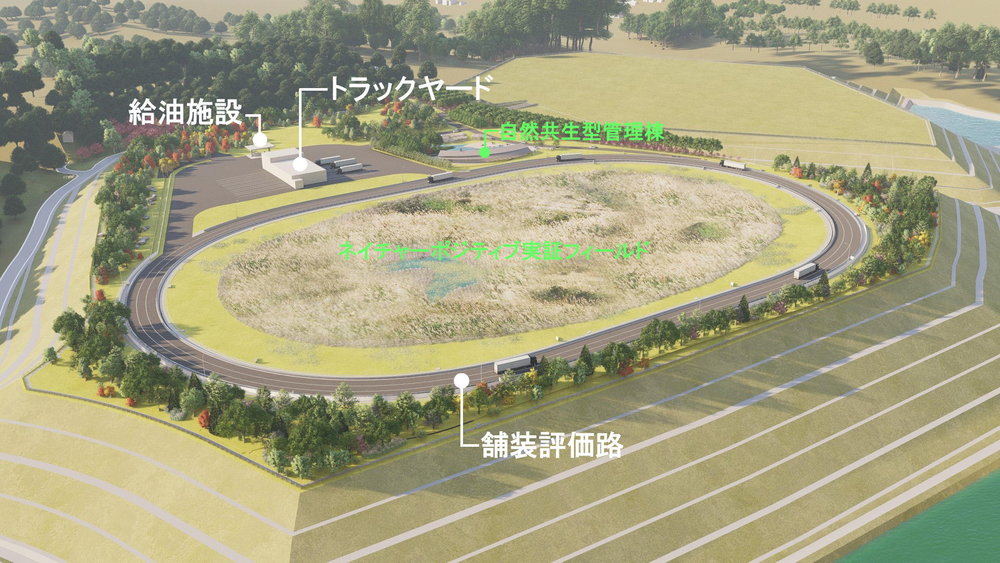

このたび同社は、新たな舗装技術の研究・開発から実用化・普及までの期間を大幅に短縮するべく、福島県田村市に舗装の耐久性を評価する走路(舗装評価路)を新しく建設した。

この舗装評価路において、日野自動車のCASE技術を活用した「自動運転荷重車両」が無人走行試験を開始した。24時間働ける無人トラックにより舗装の耐久性を短時間で評価でき、省人化による生産性向上にも寄与するという。

(なお、「CASE」は、コネクティッド(接続性)、オートノマス(自動運転)、シェアード(共有)、エレクトリック(電動化)の頭文字をとった造語で、自動車業界の新領域での技術革新・トレンドのこと)

自動運転荷重車両には「限定領域内の無人走行」を想定したSAEレベル4相当の自動運転機能を搭載し、耐久試験の効率化による舗装技術の向上のほか、商用車の無人運行の実用化も進みそうだ。

両社は舗装評価路での自動運転荷重車両の運行テストを重ね、2025年夏頃をめどに5台の自動運転荷重車両の無人運行による舗装の耐久性試験を実施することを目指している。24時間連続稼働する自動運転車両によるこうした取り組みは、国内で初めてとなる。

社会要請が高くなっているインフラ維持技術

日本の道路舗装技術は世界的にも高く評価されるいっぽうで、少子高齢化が進み労働力不足が深刻化するなか、道路インフラの維持は日本が抱える社会課題の一つとなっている。

舗装は交通荷重(自動車の輪荷重)を繰り返し受けることで疲労破壊を生じ、道路にひび割れが発生する。高速道路から市町村道まで道路規格も様々だが、新しい技術を適用し普及させるには疲労破壊に至るまでの輪数を確認する必要がある。

舗装評価路では、実際に大型車を走行させて、舗装にひび割れが発生し疲労破壊に至るまでに通過する輪数(疲労破壊輪数)を実験的に確認する。

ベース車両は「日野プロフィア」大型トラックで、舗装評価路を40km/hで無人走行するため自動運転技術を搭載した。

走行位置や経路はLiDAR(レーザー光により周辺環境を立体的に捉える技術)、GNSS(GPSなどの全地球衛星測位システム)、およびカメラで把握し、安全な車間距離を保つとともに、人および障害物を検知すると停止する。

敷地面積約14.4haの施設は、効率的な運用を行なうため舗装評価路に近接して自動運転荷重車両の駐車と点検・整備を行なう「トラックヤード」 と「給油施設」を備える。舗装評価路は直線区間100メートル×2本を含め総延長909メートルだ。舗装評価路からトラックヤード内部までの入退場も自動運転で移動する。

両社は、道路舗装技術の発展とともに、自動運転技術と運行ノウハウを習得し、労働力不足による「物流の2024年問題」など社会課題の解決に向けて、それぞれの技術と知見を活かした取り組みを推進するとしている。

コメント

コメントの使い方