トラック運送事業者の実態は?

国交省では「持続可能な物流の実現に向けた検討会」において多重下請の現状を調査することが求められ、2023年にトラック運送事業者に対するアンケート調査が実施された。

それによると、発注側では7割以上が他のトラック運送事業者を利用することがあると回答しており、25%は利用運送事業者(取次)を利用することがあると回答している。運送会社から他の運送会社や仲介業者への再委託はごく当たり前のように行なわれていることがわかる。

他の運送事業者に再委託する場合、約3割は請負金額の90%未満で委託しており、利用運送を利用する場合も同じだった。

他社を利用する理由としては「自社のトラックドライバーが不足」「荷主からの突発的な運送以来」が多く、また「他社を利用することが前提になっている」「他社を利用したほうが費用を抑えることができる」という回答もあった。

いっぽう受注側では他社からの依頼を受けることがあると回答したのは約8割だった。運賃水準は「元請の請負金額の90%未満」が約5割で、約15%は「不明(元請の請負金額がわからない)」と回答していた。

理由としては「仲間の事業者を助けるため」が最も多く、次いで「荷主に直接営業することが困難なため」だった。

登録のある「第一種利用運送」の実態

利用運送とは他の運送事業者(実運送事業者)を利用して有償で貨物の運送を行なう事業者を指し、船舶やトラックなどいずれか一つの輸送モードのみを利用するのが「第一種貨物利用運送事業」となる。

(船舶や鉄道などによる幹線輸送と、先行・後続するトラック輸送を組み合わせた一貫輸送を行なうのが「第二種貨物利用運送事業」)

このうち自動車輸送を行なうものとして登録を受けている事業者に対するアンケートが2024年に実施された。ただし、このアンケートは調査対象の約2.8万者に対して対して回答は1094者に留まり、回答率の低さ(3.9%)などから実態を網羅していない可能性がある。

回答者の半分以上は日ごろから付き合いのあるトラック運送事業者は「5者以下」としており、委託先候補の少なさから、委託先でも運びきれずに再委託を行なっている可能性が高い。

手数料は約5割が運賃から差し引いており、運賃と別建てで求車側に請求している割合は3割に留まった。金額は運賃の5~10%程度が多く、委託先へ手数料を明示していない事業者が6割を超えている。

本来、運賃とは実運送を担う事業者へ支払われるべきもので、運送コストを明確にするため仲介業者による手数料は別建てで請求することが望ましいが、あまり浸透していない。

手数料の額も商慣行に基づくもので明確な理由がなく、そもそも依頼を受ける側に手数料が明示されないので、本来受け取れるはずだった運賃水準が把握できない。

利用運送を認める規制緩和は「物流のワンストップサービス」が付加価値として期待されたことが大きな理由だったが、回答者の6割が20人未満の小規模事業者となっており、期待された機能は充分に果たせていないのが現状のようだ。

詳細を把握するため事業者へのヒアリングを実施

近年、求車・求荷情報をシステム上でマッチングさせるサービスが広まっている。

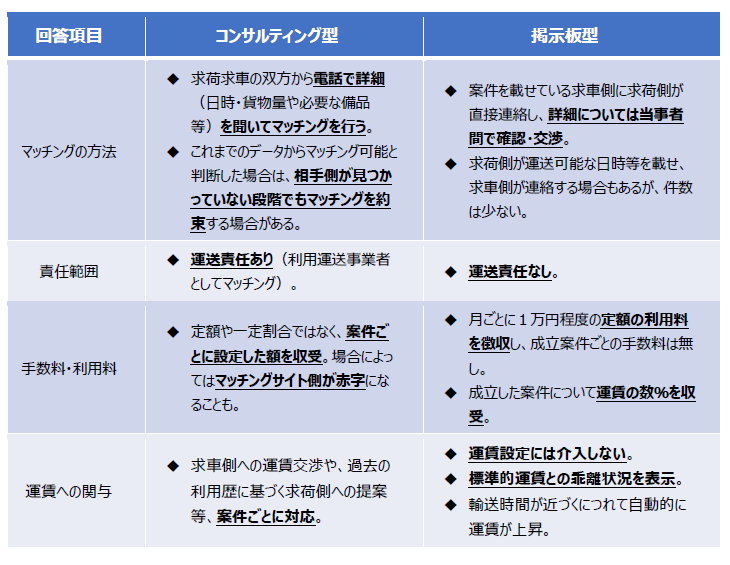

一般にマッチングサービスと言われるものは、双方のニーズを聞いた上でマッチングを行なう「コンサルティング型」と、情報を掲載するウェブサイトを提供し、その先は当事者同士で交渉する「掲示板型」の2種類がある。

前者は利用運送の登録を受け運送責任を負い、運賃交渉にも関与するが、後者は登録を受けず運送責任も負わないなど形態は大きく異なる。検討会は大手マッチングサービス5者にヒアリングを実施し、サービスごとの特徴をまとめている。

また、トラック運送事業者へのヒアリングも実施し、再委託を行なう理由や内容、ルール等について聞いた。他の運送事業者を利用する(発注)側では次のような意見があった。

・繁忙期には自社で運びきれない荷物を他の事業者に依頼する。依頼先が見つかりづらく、多重化しやすい

・元請から指定された設備を用意できないため協力会社を利用する

・遠方へ運送した場合の帰り荷を探す際に、その土地に知り合いの事業者がいないため、付き合いのある事業者を経由する

・荷主や元請からの依頼は一度断ると仕事が来なくなるため、運びきれないとわかっていても他社に依頼する前提で引き受ける

・依頼先は元値を知らないので、好条件の運送依頼は元の運賃の5~6割で再委託を行ない利ザヤを稼ぐ

・自社の利益にならない案件は他社に流すので、厳しい条件の仕事は多重化しやすい

・多重取引は輸送の質が落ちるので2次請けで留めるようにしている

・実運送事業者は把握しているが、その間に何社が介在しているかなど請負次数は把握していない

・構造が可視化されていないので、請負次数をはじめ全体像は誰も把握していない

・伝票処理や代替車両の手配等は行なうが、事故が起こった場合のリカバリーは実運送事業者にお願いする

なお、手数料に関しては次のようなルールが設けられていた。

・運賃の5~10%を手数料として運賃から差し引いている

・運賃に関わらず1件当たり2千円

・15%を上乗せして(元請に)払ってもらう

・手数料の割合はどの事業者も大体同じなので慣例としてそれに倣っている

・委託先も経験上、手数料を推測できるので著しく高い割合で取ることはしない

いっぽう、再委託を打診される(受注)側の視点は次のようなものだ。

・元請事業者から再委託を禁止されている場合、他の運送事業者は利用しない

・手数料が引かれる前の元値については慣習で聞けない

・自社が何次請けなのか把握していない

・元請や荷主と直接契約したいが、それは業界のルールに違反するためできない

・スポットで回ってきた仕事の取引ルートがそのまま固定化している

ところで、下請けが多重化する原因としてしばしば指摘されるのが、自らは実運送を行なわず取次のみを行なう「専業水屋」の存在だが、ヒアリングでは「マッチングサイトの登場により、電話等で取次のみを行なう者は現在あまり見かけない」「昔から付き合いのある取次事業者は実運送と利用運送の両方の登録を受けている」といった意見があり、そうした水屋は運送会社やマッチングサイト等に取り込まれて、姿を消しつつあるようだ。

調査では多重下請に繋がる運送取引の再委託がトラック業界で広く行なわれており、実運送を担う事業者の運賃低下につながっていることがわかった。また、元値を聞けないなど暗黙のルールや慣習がコスト意識の低下を招いている。

いっぽうでマッチングサイトの普及により専業水屋が激減するなど、業界の構造にも変化が生じている。検討会はこうした変化を踏まえて「多重下請構造」是正にむけた方向性を示しているので、後編でお伝えしたい。

【画像ギャラリー】長年の商慣行として「多重下請」が定着してしまったトラック運送業界(3枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方