3位は「日本郵便のコンプライアンス違反」

日本郵便は集荷・配達を行なう運転手の酒気帯び確認の不備(点呼不備問題)を指摘され、国土交通省から貨物運送事業許可取り消しの行政処分を受け、約2500台のトラック・バンが使用できなくなった。これとは別に事業所単位で軽自動車の使用停止などの処分も受けている。

日本郵便はトラックなどの該当車両の売却を検討するとともに、業務の約58%を外部の運送会社に委託する方針を決定した。

日本郵便は再発防止に向けて、点呼システムのデジタル化と飲酒運転防止の具体的な指針を策定するなど、安全管理体制の抜本的な見直しを実施することにしている。物流最大手の一角である日本郵便の点呼不備問題は、トラック事業適正化関連法の施行を前にして、業界全体にコンプライアンス強化の重要性を改めて認識させることとなった。

【朴CEOによる総括】

国内最大級の物流事業者である同社において、点呼の未実施など基本的な安全管理の不備が明らかになったことは、業界全体にとって看過できない事案です。

日本郵便は元々、国営企業として長い歴史を持つ組織であり、その時代に形成された文化や慣習が現在の組織運営にも影響を残している可能性があります。今回の問題を契機に、国および日本郵便が一体となって抜本的な改善に取り組むことが求められています。

いっぽうで、日本郵便の運送業務の多くは他社への委託によって継続されており、物流そのものの停滞は発生していません。同社は約3700億円規模の事業再編計画を進めており、この動きは今後も業界再編の文脈で注目され続けると考えられます。

この出来事をきっかけに、物流業界全体が改めてコンプライアンス意識を高め、法令遵守と安全運行の文化が定着することを強く期待しています。

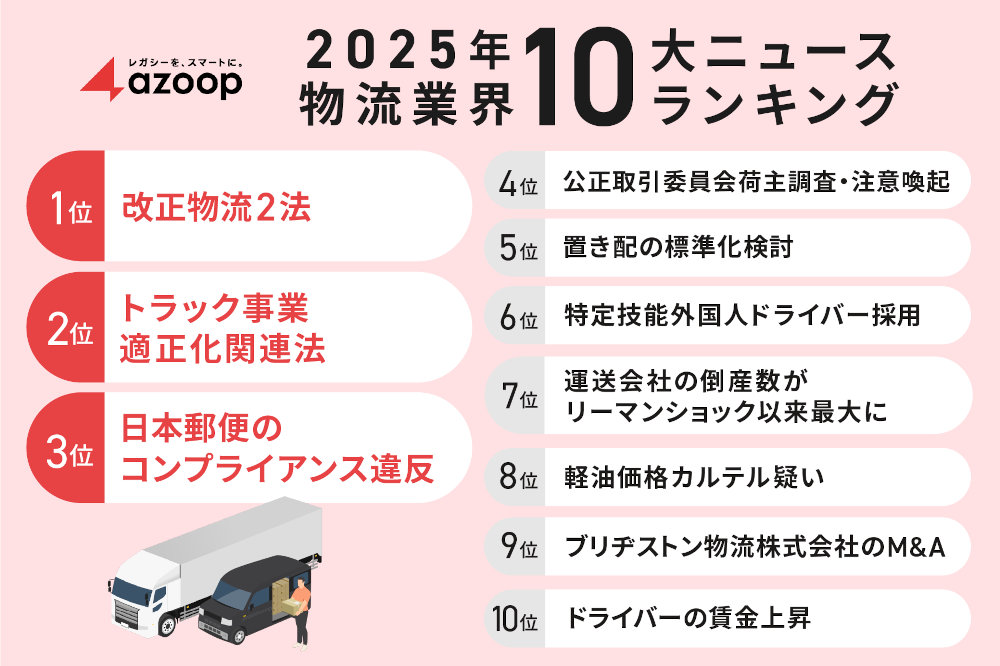

第4位から10位は……

4位:公正取引委員会荷主調査・注意喚起

6月24日、公正取引委員会は独占禁止法上の問題につながる行為を行なった荷主646社に対し注意喚起を行なうことを発表した。

特に注目されたのは、「不当な荷待ち」が独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたる可能性があると指摘された点だ。これまで物流業界では、荷主の指示で長時間の待機を強いられることが常態化していましたが、これが法的な問題として認識されるようになったことは、業界構造の転換を象徴している。

5位:置き配の標準化検討

国土交通省はラストマイル配送の在り方に関する有識者会議を開催し、貨物の小口・多頻度化が急速に進行していることなどから、従来の「対面手渡し」を原則とする商習慣の転換を検討している。「置き配」を宅配サービスの新たな標準とすることで、最後の1マイル区間(ラストマイル)の配送効率化を図り、ドライバーの負担軽減と物流全体の最適化につながることが期待される。

ただし、ラスト1マイルに当たる「宅配」は物流全体の1割程度に過ぎず、根本的に必要とされるのは「モノを届ける前の段階」の輸送体制を最適化することだという指摘もある。

6位:特定技能外国人ドライバー採用

2024年4月に「自動車運送業」が特定技能制度の対象分野に追加され、外国人ドライバーの採用が可能となった。慢性的な人手不足の業界にあって、外国人ドライバーは業界の課題を解決するための重要な一手として注目され、大手企業を中心に採用が活発化した。

いっぽう、特定技能外国人ドライバーの採用が進む過程で、言語や文化の違い、行政手続きの複雑さ、受け入れノウハウの不足など、多くの課題も顕在化している。

7位:運送会社の倒産数リーマンショック以来最大

帝国データバンクの調査によると、2024年度の運送業倒産件数は360件となり、2008年のリーマンショック時(371件)に次ぐ歴史的な高水準に達した。急増の背景には、トラックドライバーの時間外労働の上限規制(いわゆる物流の「2024年問題」)がある。

これまで長時間労働に依存していた運送会社の収益構造が大きく変わり、人件費の上昇を招いた。ドライバーの給与水準などポジティブな影響もあるが、人手不足で経営コストが上昇するなか、運送会社が人材確保と収益性の維持をどう両立するかが重要になっている。

8位:軽油価格カルテル疑い

本年9月、公正取引委員会が複数の石油元売り会社に対し、軽油価格カルテルの疑いで立ち入り検査を実施した。「軽油価格カルテル」とは、複数の石油元売り会社が相互に協調して価格や供給量を調整し、不当に高い価格を維持する行為を指している。

軽油は運送業のコストの大部分を占める。組織的な談合により価格が人為的に操作され、運送業界にコストが押し付けられていたのだとすれば、業界にとっては極めて遺憾な事態だ。透明な価格形成メカニズムが求められている。

9位:ブリヂストン物流株式会社のM&A

SBSホールディングス株式会社がブリヂストン物流株式会社の株式66.6%を取得し、子会社化したことが業界内で大きな注目を集めた。

この買収の背景には、ブリヂストングループの経営戦略転換があり、同グループはコア事業であるタイヤ事業に経営資源を集中させるため、子会社であるブリヂストン物流株式会社の株式売却を決断した。

かつてはメーカーが自社内に物流部門を持つのが一般的だったが、現在では物流会社が持つネットワークやノウハウを活用していく方向へと潮流が変化している。ブリヂストン物流のM&Aは、そうした時代の転換点を象徴する事例となった。

10位:ドライバーの賃金上昇

全日本トラック協会が8月に発表した2024年度のトラックドライバー賃金調査結果によると、ドライバーの1カ月平均賃金は36万300円で、前年比7.4%の増加となった。年間賞与の平均を加えた月額では40万4100円(前年比6.3%増)に達している。

人手不足を背景にトラックドライバーの賃金は全体的に上昇傾向にあるが、他業種と比べれば依然として賃金水準は低く、今後は賃金の底上げと共に担い手そのものを増やして行くことも求められる。

【画像ギャラリー】2025年も色々なことがあった運送業界(7枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方