1人でもチーム作業と同等の時間で収集

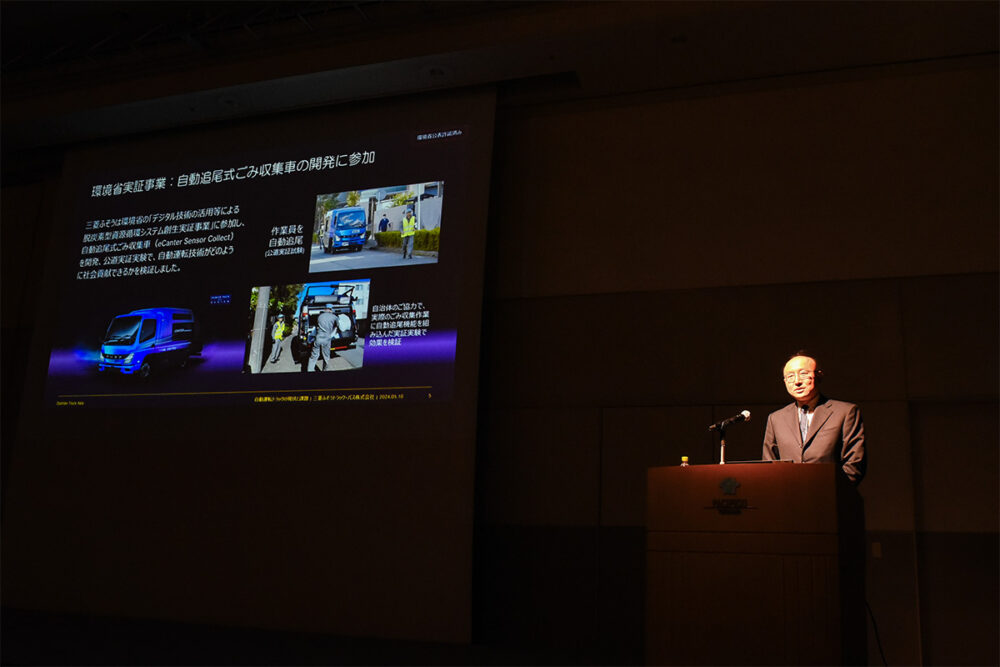

開発を担当している三菱ふそう・アドバンストエンジニアリング部の木下正昭マネージャーによると、実証実験は、川崎市内の公道および同社喜連川研究所(さくら市)の構内などで行なわれたという。

内容としては、車両周辺に建物や電柱、ガードレールほか様々な造作物、歩行者・車両の往来(注:研究所構内のみ)がある中で、ドライバー兼作業者が降車、徒歩で移動させてのごみ収集運行を実地テストした。自動追尾での移動距離は、試験によって300m~600mほど。公道試験では、立ち入りを制限した住宅地の公道において、50m未満の自動追尾走行テストを実施したとのことだった。

その結果、いくつかの課題が見出されたものの、ワンマンオペレーションでの作業時間は、現在の2~3人チームと同等で行なえることが実証され、自動追尾運転システムの有用性が確認できたという。

2年間の実証事業は昨年度で終了。実用化にはさらなるテストおよび改良を重ねる必要があり、公道上での運用には所要の法規改正も必須というハードルの高さから、早期の製品化は難しいとみられる。しかし頻繁な発進停止を伴うトラックの自動運転技術は応用範囲が広く、さらに自動追尾運転に踏み込んだのは貴重な挑戦であり知見である。今後の開発にも期待したい。

【画像ギャラリー】自動運転のその先をゆく自動追尾運転技術を搭載! 三菱ふそうeキャンター・センサーコレクト(8枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方