ヤマトモビリティのコンバージョンEVトラックに試乗する機会を得た。試乗車はSBSグループに納車された1号車と同じ中古の1.5t積キャンターをEVコンバージョンした車両で、同時期にナンバーを取得した2号車である。

あいにくの雨の試乗となったが、横浜の大黒ふ頭を起点に2時間ほど試すことができた。

文・写真/トラックマガジン「フルロード」編集部

※2025年6月発行トラックマガジン「フルロード」第57号より

一世代前のキャンターをEVトラックにコンバージョン

このほどヤマトモビリティが発表したコンバージョンEVトラック(JEMY=ジェミィ)は、SBSグループで使用してきた一世代前の1.5t積キャンター・DUONIC(デュアルクラッチトランスミッション)車をベースに開発されている。

エンジン等の不要な部品を取り外し、モーター、インバーター、DC/DC等が一体となったEVモーターユニットをエンジンのあったスペースに搭載。最大出力110kWのモーターを、フレームの間から専用のプロペラシャフトを通し(バッテリーの上を通る)リアアクスルに直結している。

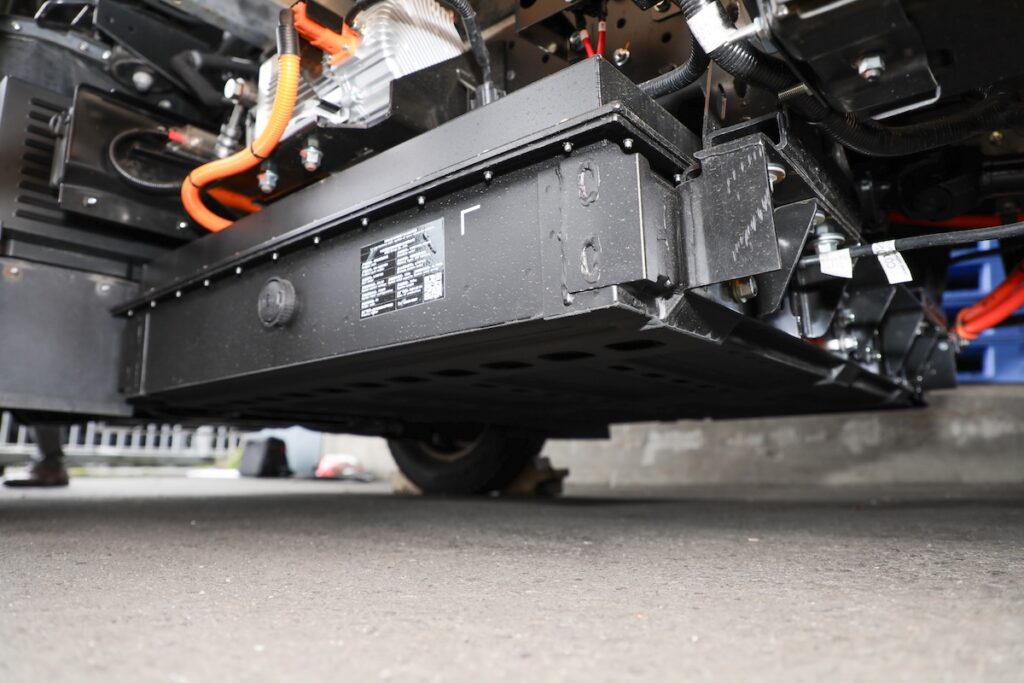

また駆動用バッテリーは、41.86kWhのバッテリーパック1基をフレーム吊り下げ式で搭載。1充電当たりの航続距離は約100kmだが、今後、航続距離を最大150km(1.5t積の場合)ほどに伸長できるバッテリー増設についても対応していく予定である。

EVは重いバッテリーにより車重が嵩むが、今回のバッテリーパック1基の仕様では、ディーゼル車比で約80kgの軽量化となっており、減トンなしで乗ることができる(最大積載量はディーゼルと同じ1250kgで変更していない)。

このほか、本来はエンジンの動力を利用しアシストを行なうブレーキ用のバキュームポンプやパワーステアリング用の油圧ポンプなどは電動のサーボモーター式に置き換わるが、それ以外はディーゼル車と大部分を共有して製作。

交換パーツをなるべく減らし、中国で量産されているコストや品質の安定しているEV部品を用いることで、新車購入と比較して約3分の1という車両価格が実現されている。

いっぽう室内は、メータークラスターパネルとセレクターレバーの2点がEV専用のものに変更。

液晶のメーターパネルには速度メーター、電池残量、航続距離、出力/回生のパワーメーターなどを表示できる。セレクターレバーは、上からR・N・DのIパターンでシンプルな設計だ。

また回生ブレーキも備わっており、こちらはステアリング左側のインパネにあるECOスイッチに強・弱の2段階(ECOが強)を設定する。

マイルド/パワフルの2つの仕様の実力を検証

試乗に際しては、「マイルド」と「パワフル」2通りの仕様の試乗メニューが用意された。マイルド仕様は、SBSグループの要望を受けて発進加速などがより穏やかに味付けされたもの。もう1つのパワフル仕様はヤマトモビリティの本来の味付けのクルマである。

といっても車両が2台あるわけではなく、ボルトオンで止められているモーター制御ユニットのVCU(ビークル・コントロール・ユニット)を、マイルドとパワフル仕様のプログラムに替えれば両様の味付けに切り替わる。

ディーゼル車でエンジンマップを変えるのは大変だが、EVでは制御プログラムさえあれば仕様変更も容易なのである。

ちなみに今回はVCUごと差し替えているが、今後はキャブ内からプログラムを変更できるようになるそうで、パワフルやマイルド、その中間など数パターン仕様をユーザー/ドライバーのニーズに応じて提供できるよう検討している段階だという。

まずは開発中のマイルド仕様を公道で試してみた。同仕様では、発進時にアクセルをやや強めに踏み込んでもゆっくりと車体が進み出す。ただ速度が乗ってくると途中で加速感が明確に変化。力強く加速できる。

これは0〜25km/hの部分をマイルドになるよう制御しており、26km/h以上からはモーター本来のパワーが発揮されるためだという。またモーター制御によりトルコンATのようなクリープトルクも再現されており、信号待ちなどの微速度調整はたやすい。

いっぽう、走り出しや低速から再加速する状況ではアクセルのレスポンスに若干のタイムラグを感じる。これは低速域の加速を抑えたことで悪影響がでてしまっているためだそうで、改善するために試行錯誤している最中だという。

さて今度はパワフル仕様に変更して試乗した。こちらはアクセルのタイムラグもなくレスポンスがいい。その加速は強力で、空荷状態ではあるがあっという間に巡航速度に到達してしまう。

1.5t積クラス(GVW4t)ではオーバースペックに感じられるほどパワフルだが、しばらく運転していると、アクセルの踏み加減で丁度いい速度コントロールができるようになった。慣れれば問題ないだろう。

回生ブレーキは、体感ではあるが「強」で排気ブレーキよりも若干弱いくらい、「弱」ではエンジンブレーキ相当の制動が効く。強・弱の差はあまりないので、頻繁に切り替える必要はないのかもしれない。

いっぽうハンドルの取り回しやブレーキ性能などは、電動ポンプ式に替わっただけなのでディーゼル車と同じような感覚で操作可能だ。このあたりはベースとなるキャンターのしっかりした土台が感じられる。

日本のしっかりしたクルマづくりと中国の先進的なEVとのハイブリッド、コンバージョンEVトラックはアリではないだろうか。

【画像ギャラリー】コンバージョンEVトラックの詳細をギャラリーでさらに見る(12枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方