先ごろいすゞ自動車が「ジャパンモビリティショー2025」の出展概要を発表しましたが、その中で会場でお披露目される「新型ギガ」の安全装備の1つとして「車輪脱落予兆検知システム」が搭載されるとありました。

まだ一般には聞きなれない装備ですが、実は令和6年度の補正予算でASV(先進安全自動車)装置購入に対し補助金が交付される対象になっていたんですね。車輪脱落予兆検知システムっていったいどういったもので、なぜこうした装置が必要とされるのでしょうか?

文・写真/トラックマガジン「フルロード」編集部、イラスト・図/国土交通省・日本自動車工業会

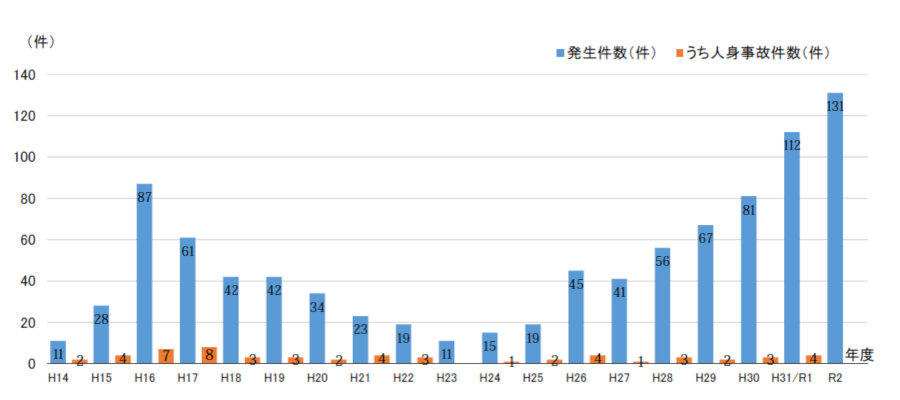

なくならないどころか増え続ける大型トラックの脱輪事故

大型トラックの車輪は直径が1メートルを超えるものも多く、もし走行中に外れた場合、深刻な被害をもたらす。国土交通省によると大型車の車輪脱落事故は2011年度には11件まで減ったものの、その後、急激に増加している。

2023年度には142件となり、10年あまりで約13倍(!)となった。集計ミスさえ疑われる数字だが、実際に脱輪事故は増えている。2024年度は車輪脱落に伴う人身事故も3件発生し、うち3名が重軽傷を負った。事故のほとんどは大型トラックによるものであり、大型バスは少ない。

大型車の脱輪事故はスタッドレスへの履き替えがある冬期に集中している。例年12月が最も多く、約6割の事故は12月~2月の3か月間に起きている。また、約半数はタイヤ交換などの作業から1か月以内に発生している。

脱落カ所は左後輪が9割以上と圧倒的に多い。日本の道路は排水のための横断勾配がある設計(道路の中央が盛り上がっている)で、重量車では左側に荷重がかかりやすい。また左側通行により左折時の回転半径が小さく、左後輪に負荷が集中するためとされる。

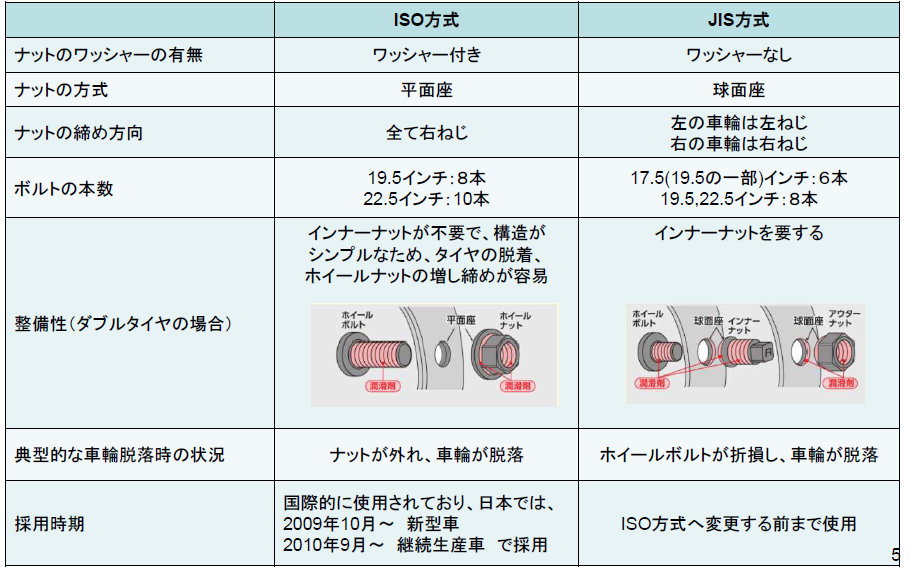

とはいえ、道路設計も左側通行も従前から変わっていない。2011年を境に大型車の脱輪事故が急増している背景としてまず思いつくのは、ホイール締め付け方式の変更だろう。従来のJIS方式(JIS8穴)から、新型車では2009年10月、継続生産車では2010年9月より国際的に使用されているISO方式(ISO10穴)に変更された。

ISO方式は、代表的な22.5インチサイズでボルト本数が10本(JISでは8本)となる。ナットにワッシャーが付いており、全て右ねじだ。JIS方式はワッシャーがない代わりにインナーナットを要し、左側は左ねじ、右側は右ねじだった。

車輪脱落時の状況は、JIS方式ではボルトの折損が多かったが、ISO方式ではナットが外れたことによる脱落が多い。全て右ねじのISO方式は車両が前進すると左側ホイールの回転方向によりボルト・ナットを緩める方向の力が働く。左側通行の日本の道路事情とISO方式の相性が悪いとされる所以である。

こうした状況からISO方式への切り替え後に大型車の車輪脱落事故が急増し、ISO方式が普及した現在も事故件数が高止まりしているわけだ。

脱落防止の救世主? 車輪脱落予兆検知システムとは

ではISO方式はJISより劣った規格なのかといえば、そんなことはない。インナーナットが不要で、タイヤ交換や増し締めが容易だという明確なメリットがある。車輪脱落事故の大半は、適切な作業・点検を行なっていれば防げた事故だ。

特にタイヤ交換後の初期馴染みによる緩みを防ぐ「増し締め」と、締め付けトルクを適切に管理することがISO方式では重要になる。様々な広報活動の結果、増し締めについては浸透してきたが、トルク管理については「規定トルクで締めたから大丈夫」という考えが根強い。

規定トルクが規定の締め付け力を発揮するには、ボルト・ナットがスムーズに回ることが前提となる。錆や異物、ワッシャーの固着、潤滑剤が塗布されていないなどの場合、トルクが喰われて締め付け不足になる。

ISO方式では潤滑剤はボルト・ナットのねじ部のほか、ナットとワッシャーの間にも塗布する必要がある(ワッシャーとホイールの間は塗布NG)。専用の潤滑剤がない場合は新品のエンジンオイルで代用可能だ。

国交省による脱落事故車両の調査でも増し締めの未実施や、錆の発生、油脂の塗布不良(特にワッシャー部)が多くみられる。整備が容易なISO方式のメリットを活かすには、使用者(トラックドライバー)がタイヤ・ホイールを適切に保守管理しなければならない。事故車両のうち、ドライバー自身が作業を行なっているケースでは50%以上で潤滑剤が適切に使用されていなかった。

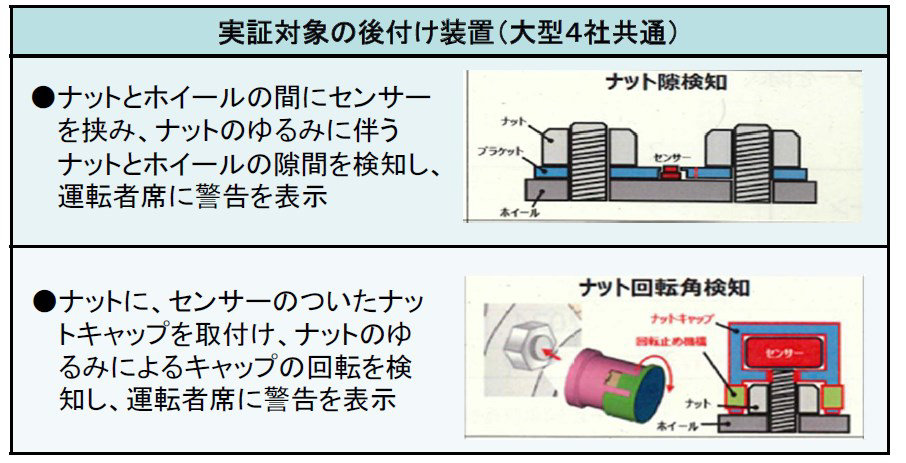

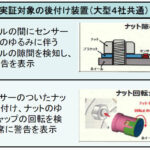

そして、近年ではホイールナットの緩みをドライバーに警告する「車輪脱落予兆検知システム」も登場している。センサーでナットとホイールの隙間を検知するタイプと、ナットの回転角を検知するタイプの2種類に分けられるが、どちらも大型車に後付けが可能(大型4社共通)。

その仕組みは、ホイールナットに取り付けたセンサーが緩みを検知すると、運転席の受信表示機に向けて電波を送信、音と光でドライバーに警報を発するというものだ。

安全確保とドライバーの負担軽減が期待され、先進安全自動車(ASV)装置購入として国の補助金の対象にもなっている(令和6年度補正予算、受付期間は令和8年1月30日まで)。

なお、いすゞ自動車とUDトラックスは2025年10月30日に開幕する「ジャパンモビリティショー2025」でキャブエクステリアを一新した大型トラック「ギガ」を世界初公開することにしているが、車輪脱落予兆検知システムなど安全装置を拡充したという。

大型車メーカーによる予兆検知システムの標準搭載が進むかも注目されるが、装置はドライバーを補助するもので日常点検の代わりになるものではない。大型車の車輪脱落事故防止のため、確実な運行前点検・定期点検を実施することは今後とも重要だ。

【画像ギャラリー】なくならない大型車のタイヤ脱落事故と予兆検知システム(6枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方