商用車は「水素社会」のけん引役とされるが、大型トラックなど稼働率の高い車両に燃料電池システム(FCシステム)を搭載するには耐久性などに課題があった。

トヨタが新たに開発した第3世代のFCシステムは従来比で耐久性を2倍に向上した。これによりディーゼルエンジン並みのメンテナンスフリーを実現し、大型商用車にも搭載できるようラインナップを拡大するという。

文/トラックマガジン「フルロード」編集部

画像/トヨタ自動車株式会社

トヨタが「新型燃料電池システム」を開発

トヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ)は、水素社会の実現に向けて第3世代となる新型燃料電池システム(FCシステム)を開発したことを2025年2月14日に発表した。

カーボンニュートラルの実現を目指す中で、トヨタは水素を重要なエネルギーと位置づけている。そのためにさまざまなパートナーと取り組みを進めてきたが、水素社会の実現に向けた動きを加速させるためには、燃料電池自体をさらに進化させる必要があるという。

特に、大型トラックなどの商用分野は水素が重要なエネルギーになると考えられている。積載量や航続距離などバッテリーEVによる単純な置き換えが難しいからだ。ただ、稼働率の高い商用車は乗用車より相応に高い耐久性が求められ、FCシステムの普及に向けて課題となっていた。

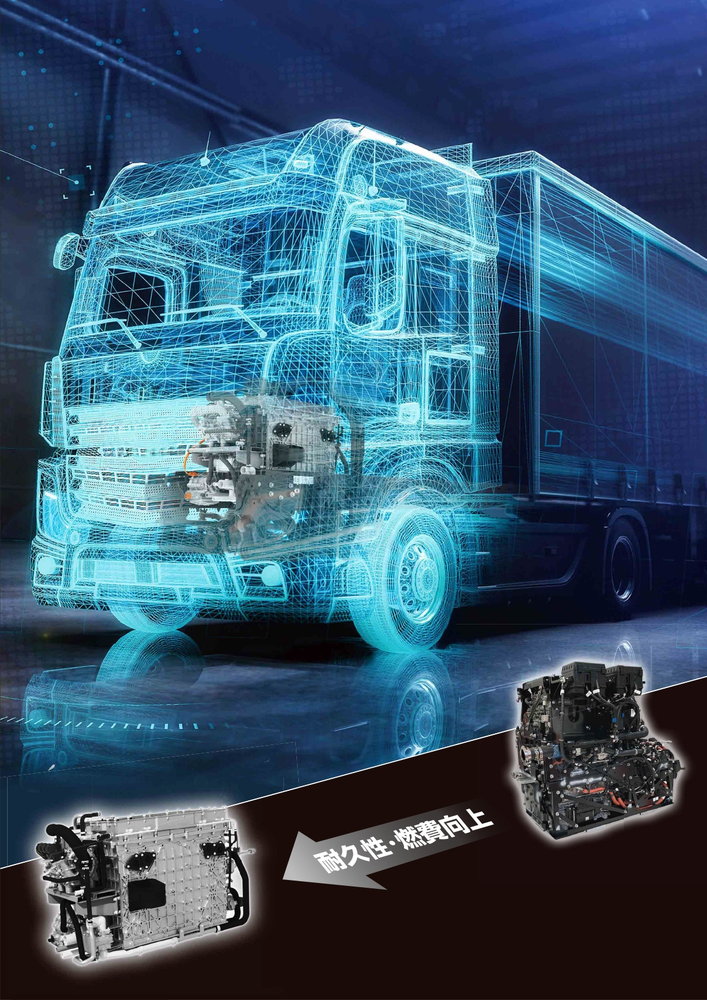

今回新たに開発したシステムは、特に水素社会をけん引する商用分野のニーズに応えるよう、ディーゼルエンジンに並ぶ耐久性を実現した。

加えて、燃費をはじめとしたさまざまな性能向上と低コスト化を目指し、従来の乗用車に加え、大型商用車にもラインアップを拡大し、2026年以降、日本や欧州、北米、中国などの市場に投入する予定だという。

なお第3世代FCシステムは、2025年2月19日(水)から東京ビッグサイトで開催される「H2&FC EXPO(水素・燃料電池展)」で初披露する。

第3世代FCシステムの概要

トヨタは2014年に燃料電池自動車(FCEV)の「MIRAI」を発売、これまで30か国以上の地域に約28,000台を販売してきた。2019年からは、FCシステムの供給を開始し、バス、鉄道、定置式発電機などグローバルに100社以上の顧客に2,700基を超えるFCシステムを供給したという。

また、日本ではCJPT(Commercial Japan Partnership Technologies)株式会社のFC小型トラックをはじめ、多くのパートナーとともに商用分野の社会実装に向けた取り組みを進めている。

新たなFCシステムは、こうした取組を通じて得られた知見と、長年蓄積した技術をもとに開発されたそうで、主に次のような特長を持っている。

耐久性能の向上

同社比で2倍となる耐久性向上を実現した。ディーゼルエンジン同等とし、メンテナンスフリーを実現。

燃費性能の向上

同じく燃費性能を同社比で1.2倍とし、航続距離を約20%向上した。

大幅なコスト削減

セル設計、製造プロセスの革新によりコストを大幅に削減した。

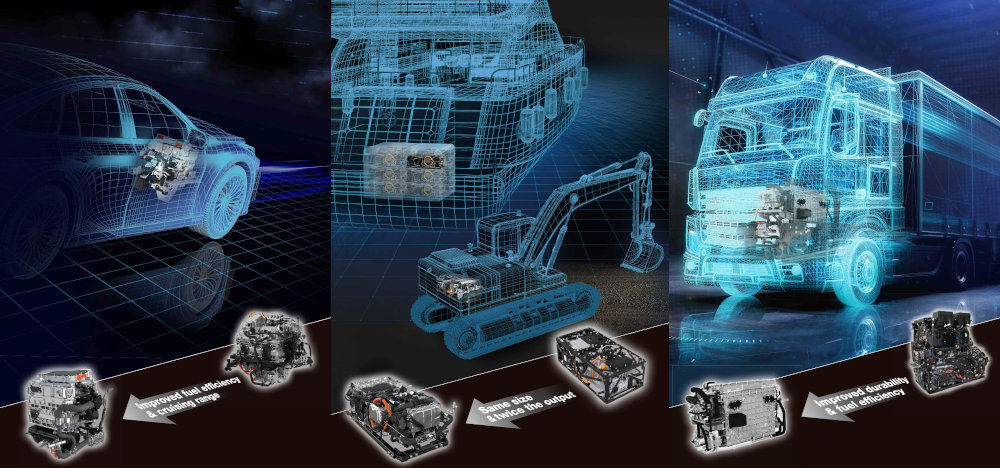

そして第3世代FCシステムで注目されるのがラインナップの拡大だ。乗用車向け、汎用向け(定置式発電機、鉄道、船舶等)に加え、大型商用車にも搭載できるとしている。

乗用車向けでは、燃費性能の改善により航続距離が向上することで、長距離も安心して運転できるようになった。大型商用車向けでは、ディーゼルエンジン並みの耐久性・高出力を実現したことに加え、小型化によりさまざまな商用車に容易に搭載できるという。

第3世代FCシステムを新たに開発したトヨタは、今後も「各地域の行政や意志あるパートナーと連携し、水素社会の実現に向けて、引き続き、貢献してまいります」としている。

【画像ギャラリー】大型商用車向けにもラインナップを拡大したトヨタの第3世代FCシステム(3枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方