全日本トラック協会は2025年3月31日、物流の「2024年問題」対応状況に関する調査結果を公表した。

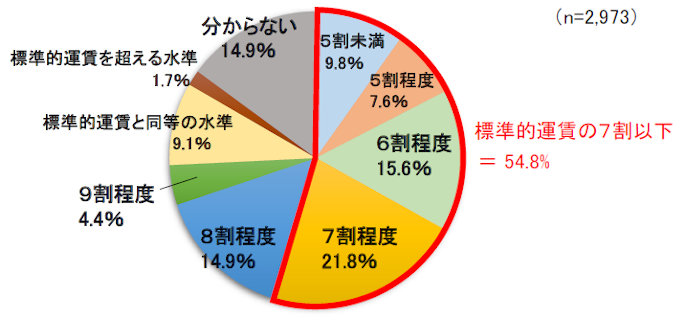

運送会社と荷主企業の双方に実態調査を行なったもので、荷主の約95%が値上げに応じているという。いっぽうで、運送会社の過半数は国が示す「標準的運賃」の7割以下で仕事をしており、なかなかドライバーの賃上げには繋がっていない。

文・写真/トラックマガジン「フルロード」編集部

図表/公益社団法人 全日本トラック協会

事業者の3割は「基準」守れず

全日本トラック協会(全ト協)は、運送事業者と荷主企業を対象に「物流の2024年問題」への対応状況を調査した結果を、2025年3月31日に公表した。

運送事業者を対象にした調査は2024年11月から2025年1月にかけて実施され、2973事業者が回答した。また荷主企業を対象にした調査は2024年11月に実施され、3601事業者が回答した。全ト協では対応状況の実態を把握し、今後の施策や要望活動に反映することにしている。

2024年問題は、トラックドライバーなど自動車を運転する業務に2024年度から働き方改革関連法が適用されることによる諸問題を総称したもので、従来通りの働き方では国内の物流が維持できなくなるなどの影響が懸念されている。

具体的には、年間の時間外労働の上限が960時間に規制されたほか、ドライバーの働き方の基準を定めた「改善基準告示」が改正され、一日の拘束時間や休息期間、連続運転時間などの基準が厳しくなっている。

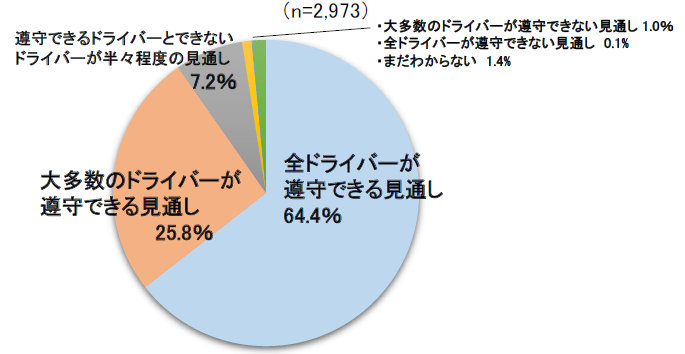

調査では、年960時間の上限規制については、「全ドライバーが遵守できる見通し」が64.4%で、「大多数のドライバーが遵守できる見通し」が25.8%だった。合わせると9割以上となり、年間の時間外労働時間については対応した事業者が大半を占めた。

いっぽう改正改善基準告示については、「守れている」が70.1%、「守れていない基準がある」が29.9%で、約3割は遵守できていなかった。守れていない項目としては「一日の拘束時間」が59.3%と最も多い。

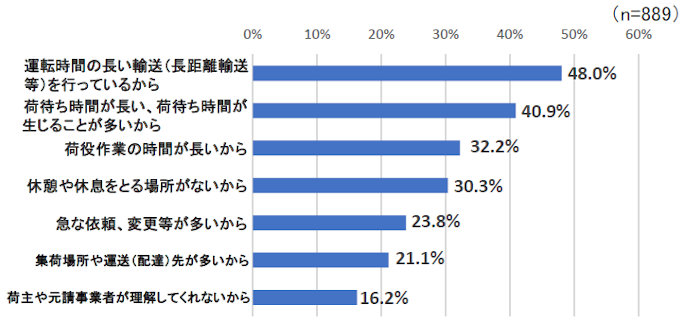

遵守できない原因では、「(長距離輸送などの)運転時間の長い輸送を行なっているから」が48.0%、「荷待ち時間が長い・荷待ちが生じるから」が40.9%、「荷役作業の時間が長いから」が32.2%、「休憩や休息をとる場所がないから」が30.3%などとなっている。

2024年問題が始まって1年となるが、長距離輸送など拘束時間の長い業務の働き方、荷待ち・荷役など荷主側の対策、休憩・休息のために大型車を停められる駐車場の整備などに、特に多くの課題が残っているといえそうだ。

2024年問題で運賃はアップしたが、過半数は「標準運賃の7割以下」

運送事業者に対する2024年問題の影響については、「影響がある」が69.3%、「影響はない」が30.7%だった。

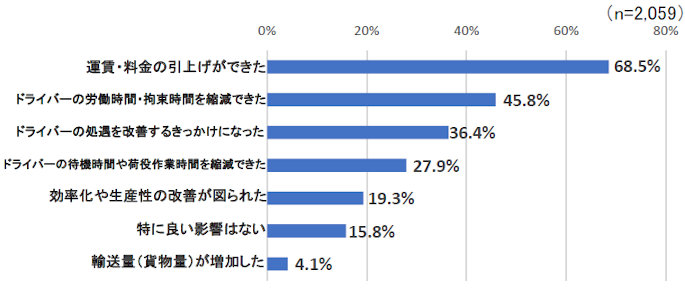

良い影響としては「運賃・料金の引上げができた」が68.5%、「ドライバーの労働時間・拘束時間を削減できた」が45.8%だった。悪い影響としては「運送コストが増加した」が46.8%、「ドライバーの採用が困難になった」が41.2%だった。

運賃の適正化に向けて良い影響があるいっぽう、2024年問題が広く認知されることで求職者が運送業界を避ける傾向にあることは否めず、人材確保はますます難しくなっている。

ドライバーの労働時間短縮のために実施した対策としては「荷主との運賃・荷待ち時間等に係る交渉」が最も多く63.9%、「高速道路の利用拡大」が50.5%、「運行計画の見直し」が40.2%だった。

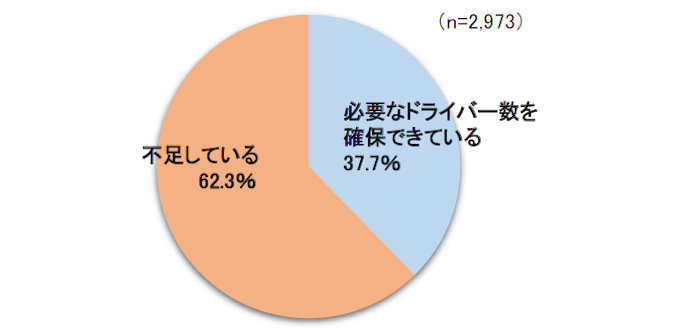

仕事に対して「必要なドライバー数を確保できている」は37.7%にとどまり、62.3%は「不足している」と答えた。ドライバー不足への対応としては「積極的な採用活動」(63.8%)のほか、「協力会社に委託」「他のドライバー等がカバー」が3割を超えた。また、「受注する仕事を減らした」も31.4%あり、ドライバーが足りずに仕事を断る状況が既に発生している。

ドライバーを確保するためには欠かせない賃上げについては、「1年以内に賃上げを行なった」事業者が75.8%と4分の3を占めた。

賃上げの原資となるのが運賃だが、荷主(発注者)と「交渉していない」は7.3%で、ほとんどの事業者が運賃交渉を実施したようだ。

運賃交渉の際に国交大臣告示の「標準的な運賃」を活用したか聞いたところ、「全て/半数以上/一部で活用した」の合計が72.2%となった。交渉の結果、「運賃の引上げができた荷主がある」は合計で94.4%で、やはり国が定める運賃は、荷主にとっては説得力のある材料となっている。

とはいえ、実際の運賃は「標準的運賃の7割以下」の合計が54.8%と過半数を占めている。ドライバーに充分な給料を支払い、不足する人員を確保して持続可能な物流を実現できる運賃水準とはまだかなりの開きがある状況だ。

コメント

コメントの使い方